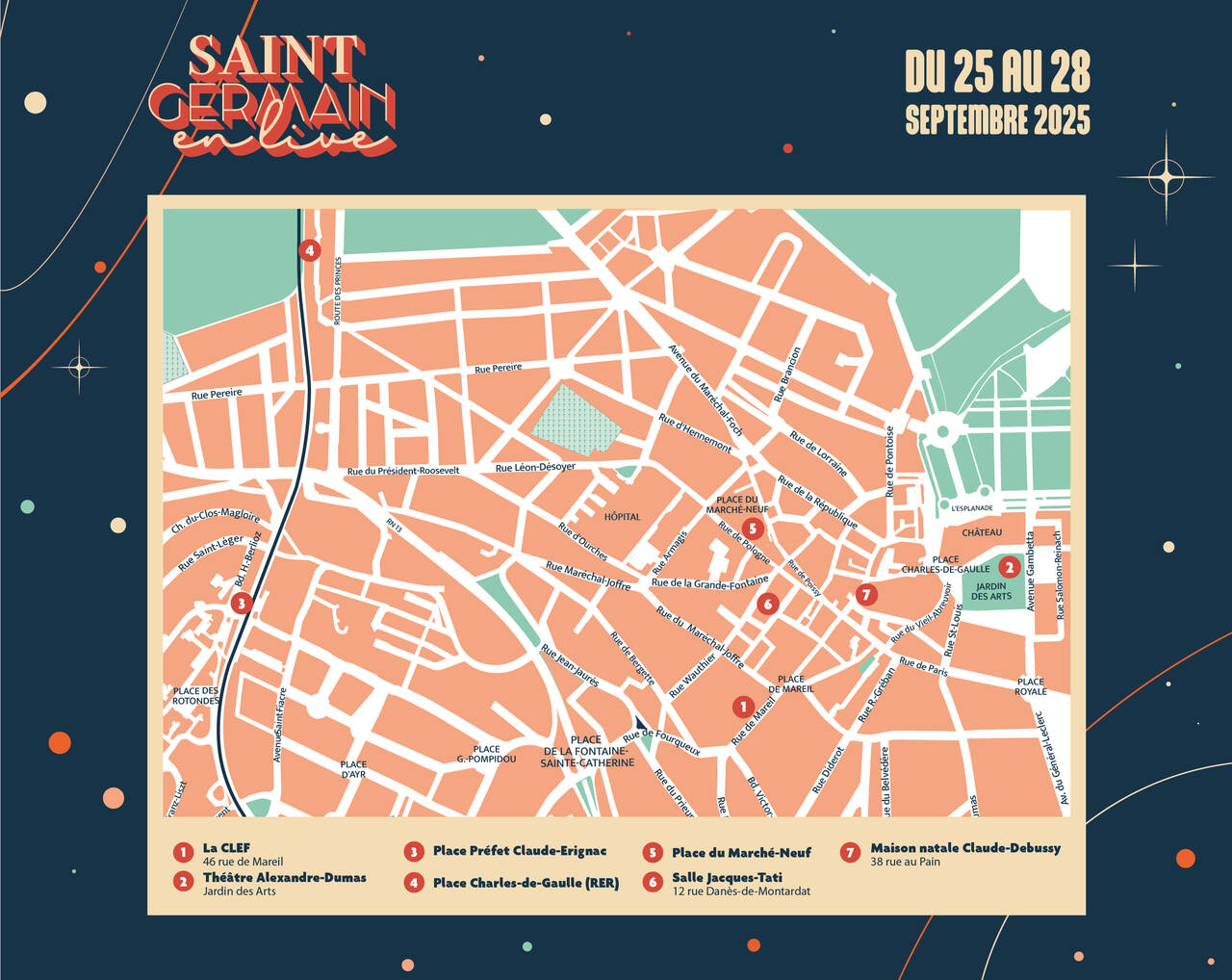

Les lieux

Se restaurer

Profitez du cadre du Jardin des Arts pour vous restaurer !

- Le café des Arts

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 10h à 15h30

Site internet

- Le Foodtruck « Paradox Urban Smoker »

Ouvert de 18h30 à 23h, du jeudi 25 au samedi 27 septembre.